最后的耕读族(下)

文|李祖武

(西崦暮色)

时代发展到上世纪后半叶,由于土地已不再私有,这时的耕读族大抵有这样几种类型:1、家族里有人在外干公事,生活在城市,老家里有父兄等人从事农业生产劳动,城乡亲属经济上相对独立;2、父母兄姊或弟妹在农村劳动,以劳动所得供其读书,学成后跳出农门,以工资收入反哺农村家庭,改善家族生存状况,经济上有紧密关系;3、妻在家务农,夫在干公事,或反之。生活在农村,工作在城市,公干之余参与农业劳动。混合经济形式。前一二种在耕读族中居多,特别是第一种。第二种大体最后会发展衍变为第一种。而第三种受天时、地利、人和三者中地利的制约,你工作地得与栖居乡村距离够近,所以是耕读族中的少数。而这第三种由于沾城郊乡村之光,所以其生产关系之结构相对稳定持久,不太被时代变迁所左右。

我应该属于第三种耕读族吧,从祖父到父亲再到我,一直延续着在多嘉庄“耕”,在天水城“读”的生存状态。

(李天煦(訢之)1886—1929)

(李瓖(赞亭)1902一1978)

自六二年夏,响应号召由兰州一中高二年级肄业回乡劳动,住进老宅已历六十载,眼看着藉河坝变成了天水湖,灰瓦白墙的天水五城和高耸的东西关城门楼子变成了日益增高增多的钢筋水泥森。儿时逃学听过说书的大城城墙下的官泉叫浙江人建成了兰天商城;东教场成步校,再成岷山,再成万达;暖和湾的航空修械厂成商干校,再成丰收厂,再成红山厂,又成保亿地产;伏羲廟门的东西牌坊因为挡了无轨电车的道而被拆除,电车倒糟了,为发展旅游业,牌坊又重建了,只可惜木头柱子成了水泥柱子,修起了仿古设计的伏羲城门楼,建起了灯红酒绿,烟雨楼阁的西关古城…。如同放电影般一幕幕、一场场,重要节点历历在目,每天两来回四趟,一年一千四百趟,五十年七万趟,先是骑自行车,后改骑摩托,再后来开汽车也十五年了,趟趟穿城而过,硬是把形容岁月苍桑的“物是人非”让我改写成了“人是物非”。要说我曾经是小午炮手现在的孩子会很诧异,小学二年级时天天中午帮市政府门房白爸提马蹄表,用奶粉罐粗的小铁炮在大城门楼上放午炮,给全城人报时,我骄傲吧!

(五十年代大城城楼,中午在它上面点午炮)

十八岁,过早地结束求学生涯,来不及对尚未入世便“退”而耕于野做更多的思考,便开始了识节气、辨禾黍的最底层劳作。

首先我对庄稼是敬畏的,亲近的。源自我已领略过了饥饿的滋味。五七年到六一年是中国人特别是西北人难忘的年代,我的初中生活基本上是在饥饿中渡过的。那时候一个人在大街上边走边啃馒头,所有的路人都会投过来绿莹莹的眼光,突然被人抢走的事也时有发生。我经常周五就吃光了七天的饭票,星期六中午与走读生一同出校门,去新华书店看书“充饥”, 下午放学去十里店省党校吃二姐夫的粮,党校有农场,相对好些,但我唯一吃过的掺合着榆树叶的一锅子面就是党校的。

有一天我们学校帮安宁区菜农摘辣椒,劳动后我便去了党校,姐夫不在,办公室门开着,写字台大抽屉里一个烤得黄黄的蒸馍,我掐了一丁点放进口里,“欻”的一声,酥酥的更勾起饿意,但是咽着口水不敢吃,转身从壁橱中找到几个生包谷,我揣了三个在裤口袋,给姐夫留了字条便走人了。从十里店到西站去乘车,走两步,从裤口袋挼几粒包谷粒扔进嘴里,等到西站,硬是把一根生包谷吃光了。剩下两根回校后让同学带回家烧熟了第二天我俩一人一根。

去狗娃山帮农民挖洋芋,农民在地埂上用煤砖烧了洋芋慰劳我们,中午歇工一阵哄抢,热气騰腾的大洋芋我整吃了三个,回学校大闹肠胃躺了三天。自此,我一辈子看到热洋芋就胃疼。回校路上,我们每人都把裤角扎起来,裤子成了装洋芋的口袋,然后跨在脖子上,给学校往回捎洋芋,有许多同学边走边啃生洋芋。

去永登为学校收莲花白菜,睡在装了一半菜的火车皮里,半夜起来截了些菜根煮着吃,吃得津津有味。有位戴黑框眼镜很文雅的同学把牛皮纸的早餐劵剥成两张用,被发现后因不堪羞辱而退学。

我们兰州一中的音乐老师张福珍与师大的卜锡文老师新婚的婚房,因房间有钢琴,张老师把钥匙给我去练声。我却满屋子翻腾着找吃的,找到半截咸菜吞了才坐在了钢琴前。

就这样,我还是一度浮肿。挨饿的故事太多充斥在记忆中,因离题而就此打住。

(家乡的山洼)

家乡的山洼就是自家的田园,那座山上有野杏,那片林中有蒿瓜,那道坡上有莓子,磨房的埝渠里那儿能捉到小鱼,都有记忆,洋槐花,面槐芽,榆钱儿,苟树桃都能充饥,起码是不会把人饿肿的。我和父亲俩人的工分分得粮基本够吃九个月,俩位姐姐金陵和小陵轮流给家里寄钱,每月能有十五元的收入,可以每星期给爸爸买几个蒸馍早上吃开水泡馍。说来传奇,父亲前半生相对养尊处优,患有严重胃病,差点因病把命丢在敦煌,而经过五八、九年的挨饿,胃病却不治自愈。

父亲因我回来而精神起来,亲自跑北关砖瓦厂买来新瓦,把年久失修的老屋翻瓦了一遍。我吃了自己种的粮,喝上自己挑的水,很快变得强壮起来,六二年的“软菜”到六五年已成长为“少年”,等实行包产到户时,也基本出脱成了庄稼“把式”,能种自家的地了。

(1971年,职业农民)

以邻村贾家寺瓜庵里清华毕业生右派的下场为鉴,经历了文化大革命的折腾,我因自己的政治地位而把自己定位为终身的农民。特别是六九年有了爱情的结晶后,我更是下定了与父母妻儿终老于林泉,生耕与斯、归葬于斯的决心。冬天给父母把炕放得热热的,给妻子把面柜装得满满的,灶火门前永远不缺干柴,水缸里永远挑满着水,做个好儿子、好丈夫、好父亲、好农民。

七一年各级城市开始筹备记念毛泽东延安文艺座谈会上的讲话发表三十周年,我被以民兵名义抽调参与,先是在军分区宣传队拉小提琴,接着在天水县武装部创作歌剧,又转到天水小市参与市业余剧团。当市革委会政治部主任余泽民见到我后,我的命运便改变了。

余主任解放前上天师时,因在家乡打死了糟蹋妇女的国民党伤兵被通缉,天师校长我父亲救了他,他在我家后书房避了几天躲过了风头。为此他一定要为我作点什么,终于转出了我的户口,并把我安排在六中任代理教师。

从比我便脱下了麻布衫,换上了中山装。开始了“踏霜逐日入城垣为公干,披星戴月归阡陌自参禅”的耕读生活。

(师生骑车走麦积)

上世纪末的二、三十年,这种半工半农的生存方式显然占有很多优势。我们村的土地如果不胡折腾,少数强劳力家庭分的粮食基本够吃,大多数人家四五月间入夏便会断粮。我们村工分值起初三毛多钱,社教运动解放了一定生产力,最好的年景曾达到过六毛多钱,年底分红一家拿一二百块,劳力多的能分四五百块钱。年底分红时村里老小个个笑呵呵地,有了这几个钱,过年割肉打豆腐、孩子们换新衣、念书娃的学费就都有了着落。我一出去工作,每月有了40元的工资,还有31斤供应粮,景况就大不一样了,孩子们穿着光鲜了,东曦上中学时中午拿着蒸馍,东晓上中学时加了炒鸡蛋,东晖的中午已经有一碗牛肉面了。我每天骑自行车上班,周末或在自留地里劳作,或上山割柴扫衣子,看着炕上的父母,地下的儿女,厨间的妻子,浑身似有使不完的劲。

包产到户后,劳动量大大增加,我家七八亩地主要由妻子和外甥李瑛作务,好在这时我工作已调至文工团,时间的支配上比学校要活泛些,春播夏锄秋收打碾入仓,重要环节都少不了我。我晚上在秦州剧院的舞台上演《人生》中的高加林,白天在地里挥锄演生活中的李祖武。有一天白天割麦子多干了一阵,晚上演出音乐会下平台时差点斡倒。全团住得最远的是我,但文工团早点名第一个到的也从来是我。

(人生 高加林)

那时下乡演出坐在车上看路旁掠过的乡村景色,看大太阳下挥着镰刀收割的乡民,大家都在车里放情唱着动人的歌,我却唱不出来,我看到太阳下一闪一闪的亮点,那是什么?是汗珠啊!旁人都在客观地观景,我却把自已当做景中人。这时我写了《麦客的歌》和《陇上客》。

失之东隅,收之桑榆。在城里上班,我自称乡里人,在村里劳作,土地却没把你视为城里人。辛劳与汗水换来丰衣足食的同时,还养成了相对高洁的心性,从不与人做物质的攀比,什么房、车、地位、待遇,金钱都不去为之纠结,顺其自然是最好的结果。年复一年的春种秋收教会我出一分力,得一分果,播一粒谷,收半升粮。以出世之态读职场,用入世之心耕田亩。

(1976年,我还在六中工作)

我教自家孩儿,当今社会被三样东西左右:权、钱、能。普通人没权没钱,也无门获得,只有能力是可以经过努力学习获得的。社会像一座宝塔,你在那个塔层上,全看你付出的辛劳与心血。世间百态,利用前辈的权、钱、关系登上不属于他的层基的大有人。德不配位,终难为继,殒墜落马是迟早的事。

对祖、父亲的敬畏之心,对耕读传家的信念坚守是我终生进步的动力,快八十了,我仍然觉得自已远远赶不上他们,德、才、能无一超越。便诚惶诚恐地终日读、写、练、作。旁人是来日有限,及时行乐,我是前路无多,得争分夺秒,当有一天面对祖先时,不至于太过惭愧。

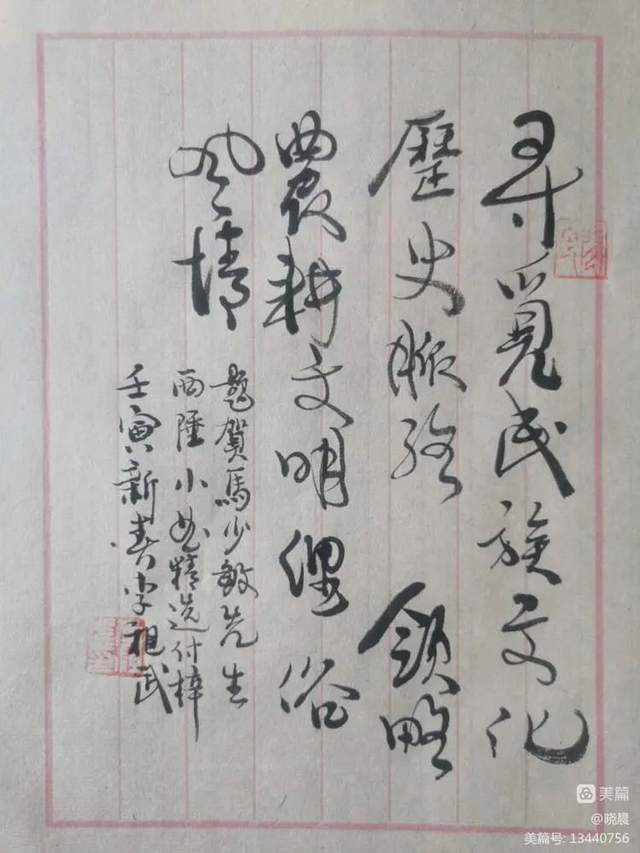

(习书)

(作业)

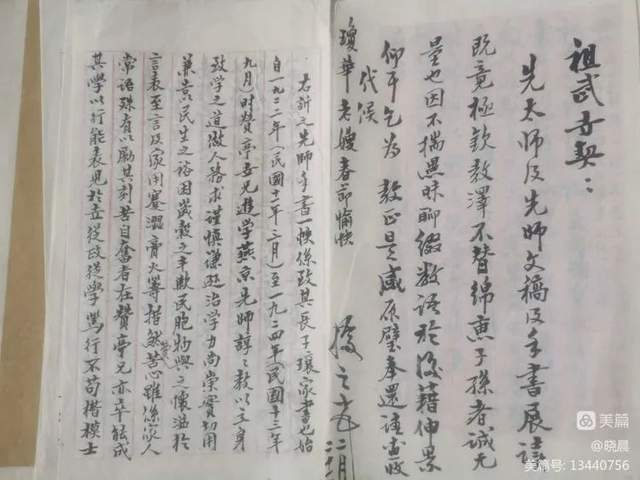

上世纪八十年代初,天水名儒朱據之老先生来访家母,借读了祖父手扎《赤峪山人遗墨》留跋于后,其中有这样一段话:“抑素有甚感于怀而无以自解于衷者,窃常疑东南诸邑,其故家世族学术相承,勲业累代,子弟隽义,名材辈出,比比皆是,何吾西北显学名家仅及一二代而后无继者何也?豈其东南膏腴,民庶物阜,有以助成之耶;而吾邦之泽不及五世者,又豈天赋苦寒,给赡不足耶。然孟子所谓天将降大任于斯人也,必先苦其心志……使之动心忍性,曾益其所不能之义,谓何豈其所以玉成者适以相害哉?而又河岳根源文明孳孕,晋汉以往人材迭出,抑又何也?无它,迨及后世,民风窳惰,长之对下,徒事在养而疏于教之由也。盖童稚蒙昧,惟傅保是依器识未型,惟先德是仪。二者既阙,则后生何遵仰焉?昏愚少识,又何能望其缵绪前修,济美祖德乎?是则今日所谓家庭教育固有不容忽视者也。

(朱據之先生的题跋)

訢之师禀承先太师荣伯公之教,敦品励学,根柢程朱,汲汲以改革世务为亟,终身矢志教育,两公清德卓行,州县志乘咸有述。赞亭亦世其家学,表见于世,不负先志,洵可称也。今赞亭子女又各奋志前程,勉进所业,有以贡献于社会。李氏奕奕之盛,殆非谓家教承泽者歟?予曩之所疑,今观于李氏可不涣然冰释矣!”

记得孩子们小时,逢农忙季节,妻子会嫌孩子们做功课多了,给大人帮忙少了,说“涅都忙地里的活哩,就敖务人着哩!”我接上她的话茬说“你说对了,就是务人哩,涅务不好地人笑话哩,敖务不好人,就把人丢大了。”妻子慢慢理解了我,天不明起来给孩子们烧汤,然后提着长雨靴送孩子们过河上学,日复一日,年复一年,三个娃相继进入大学,硬是把“ 东曦妈提泥鞋” 提成了村里人励志的典故,要知道上世纪八十年代末高考录取率不到百分三十,我们村恢复高考后,此前是沒有录取先例的。

为了和孩子们一起读书,我报了自学考试,和他们一起写笔记、背卡片,一起费灯熬油,孩子们拿到大学录取通知书时,我也拿到了大学文凭。

从小教孩子们一人学一样乐器:东曦二胡、东晓小提琴、东晖笛子,等他们能奏出调调时,我便拉着手风琴在夏日的傍晚和他们在厅房廊上开音乐会。勾起老屋对孩子们叔祖姑伯们四十年前合奏场景的回忆。时光荏苒,岁月不再,但总会有些相似的重复,源于精神的一以贯之。

(快乐的童年)

那时候经济是很拮据的,工资可能就是五、六十塊吧,上兰州、北京会演,两次都是借同事的皮鞋穿,回来还赤脚吆牲口耕田;送东曦上大学,要不借100元就走不起,昂首挺胸把孩子送进大学,回来还弯腰俯身锄地。因耕而踏实,由读而活泛;因耕而体康,由读而脑健;因耕而识进退,由读而明事理;耕者根也,读者干也,根愈深则干愈壮,叶愈茂,果愈繁。耕读文化实則是农耕时代的思想精华。是阴阳太极现象在传承了五千年的中华民族繁衍生息过程中最广范围的体现。是读与耕这一对对立而统一的生存方式造就维系了五千年绵延不断的中华根脉,不断丰富着中华文化的内涵。随着科技的高速发展,西方世界用二百来年的时间由工业文明进入商业文明、信息文明时代。中国在改革开放后的近五十年时间里埋头追赶,迅速掘起。这种掘起的速度别说西方人不适应,中国人自己更不适应。生存方式的改变冲击着传统思维方式、道德构架,波及生活的方方面面,以农耕活动左右社会秩序(即收成决定天下)的局面已早被动摇。产粮区科技化、机械化程度迅速提高及产量的必然增加节省出的大量劳力,与山区土地撂荒后百分之八十的劳动力一起湧向城市,我们进入了“打工”时代…。 受传统农耕思想左右的文化人怀恋、追寻、哀叹留守村、荒村、鬼村现象,留恋的是那种淳朴的美,却忽略了那种时代的落后。

(故土)

我把自己定位为耕读第的守望者,我用自己毕生的切身体验来宣扬耕读文化,因为它并非僵尸文化,无论文明如何发展,人总还是人,总归是父母生养,为人父母而已。短短八九十年,从认识人到学做人到成人;从学知识到运用知识发现知识;从生到活到死。总应该是不断去发现人性的美,培养人性的美,宏扬人性的美,享受人性的美一一无论时代进入何种文明,农耕文明标榜的人性真善美所造就的中国人的人格特质是绝对不能丢的。

在当今虚妄姿狂的世界,人性中恶的成份:残暴、杀戮、自私、贪婪、纵欲、欺诈等甚嚣尘上,守住耕读本心更显其意义非凡。

(黄 昏)

(皓 月)

我已耄耋,既已守庐在人寰,何如时还读我书。欲抓紧光阴,学而时习之,努力完成功课,以面对先人时,能给他们交出合格的作业。

耕读精神,中华文化之母。

(完成于2022年酷暑避疫中)

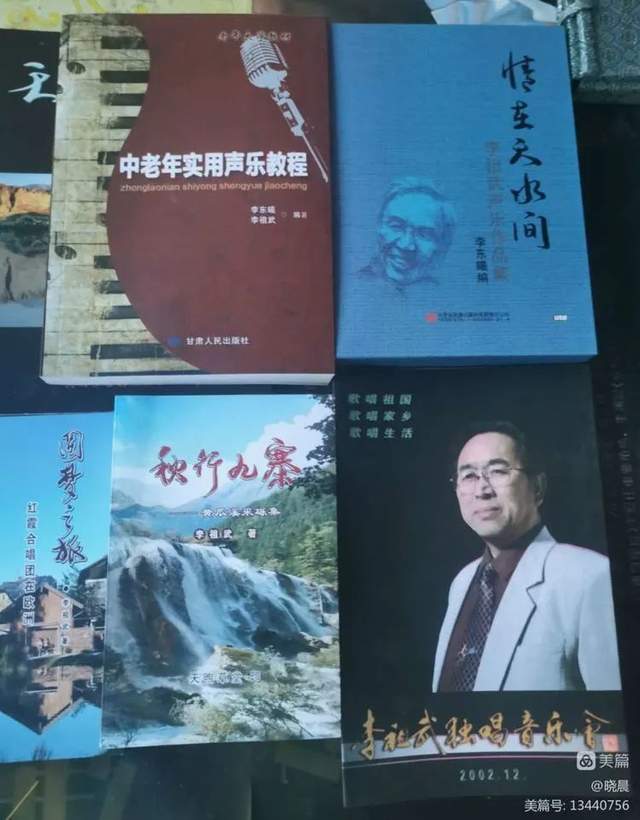

作者简介:李祖武,1944年生人。集词、曲、唱于一身的音乐家。曾任天水市歌舞团团长、天水艺校校长、天水市音乐家协会主席、天水市合唱协会理亊长,现任天水老年大学副校长,红霞艺术团团长。李祖武9岁作曲,十一岁指挥兰州市少年合唱团,十六岁写歌剧,十八岁下乡务农,致力组织农民剧团,活跃城乡;28岁始任教中学,1980年代表甘肃参加全国民族民间唱法独唱会演,把自己用天水民歌改编的歌曲《高山顶上修条河》,《天水四季歌》唱响在人民大会堂。翌年,代表甘肃参加第一届西北音乐周长安音乐会,上世纪八、九十年代一直活跃在甘肃歌坛,这一阶段的声乐教学发现和啟蒙了吕继宏、黄金钟等人。市歌舞团任职期间创办了天水艺校。退休后受聘天水老年大学,十七年如一日,与其他老同志一起悉心老年教育,把天水老年大学办成了全国先进老年大学、全国老年大学校园文化先进集体,甘肃省唯一的全国示范校。此间,李祖武的音乐创作也进入了高峰期,完成了以《女人歌》、《飞将颂》、《读树》、《伏羲画卦》、《中华之根》等为代表的讴歌天水的大型合唱作品多部,并把这些作品唱到全国及世界各地。进入新时期以来,创作势头更趋迅猛,录制了《天水的月亮》、《这双手》、《自豪》、《苦苣菜》、《玉兰花开》、《罐罐茶》等词、曲、唱一体的声乐作品,已在网络广为流传。李祖武先生不知老之将至,全身心地投身天水音乐文化事业的精神令人敬佩。

已有0人发表了评论