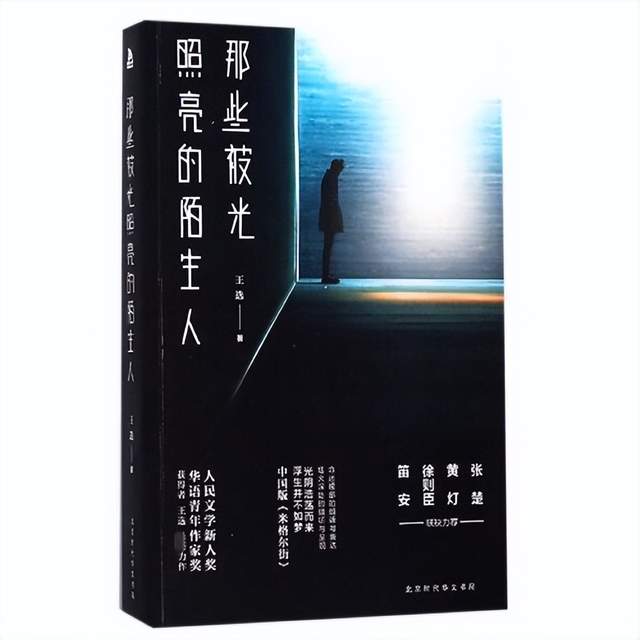

王选《那些被光照亮的陌生人》获第八届黄河文学奖

作品名称:那些被光照亮的陌生人

作者:王选

创作年代:当代文学

体裁:中短篇小说集

王选

1987年生,甘肃天水人,现居兰州,在《人民文学》《中国作家》《散文》《天涯》《芙蓉》《雨花》等国内近百家重要刊物发表文学作品100余万字,一些作品被《小说选刊》《小说月报》《散文选刊》《海外文摘》《中华文学选刊》《散文海外版》等刊物转载,多次入选各种年度选本。出版有《南城根》《那些被光照亮的陌生人》《最后一个村庄》,其中《那些被光照亮的陌生人》获第八届黄河文学奖,《最后一个村庄》入选“探照灯”好书榜、凤凰文艺年度10大好书、文学好书榜6月榜单等,并被《央视》读书栏目进行推荐。荣获华语青年作家奖、人民文学新人奖、敦煌文艺奖、黄河文学奖、长安散文奖等多种奖项。

《那些被光照亮的陌生人》选登

雪 拥 南 关

张王氏,八十多了吧,无儿无女,丈夫早亡,一辈子孤苦伶仃。巷道里的人,为了尊称她,叫张王太太。这几天,她锤头子大的屋里可够热闹了。人出人进,踩着门槛,跟赶集似的。这么多年,她孤零零一个人惯了,突然来来去去的人,倒不适应。

这房子,靠着一户人家的后墙,用一堆烂砖垒起来,顶上架了一块牛毛毡,四边用黄泥封住,窗户是木头的,可能是谁家旧屋上拆下来的,方格上,张王太太蒙了一层塑料纸。屋里,黑乎乎的墙,裹着一张黑乎乎的床,一堆锅碗,就再无它物了。就这房,靠张王太太,是一个人搭不起的,还是邻居帮手,搭的。在这南关,张王太太住了二十多年,从一个腿脚利索的妇女住成了一个行走不便的老太。屋子久了,人也老了,除此之外,时间再也没有送给她什么,让她双手空空了一辈子。

还好有低保,二百来元,每个月准时就来了。这钱,她买点面、盐、油,菜基本不敢买,剩下的还要给自己买药。她脚疼,年轻时落下的毛病,最近,还咳嗽得不行,一咳起,整个染布巷都被她嗓子里的干咳声撕得心疼。有时候,她十天半月不出门,随便啃几口干饼子,日子就过了。

人们常常猜疑着张王太太是不是去世了时,她就推开三合板订着的门,颤巍巍出来,坐在小凳上,晒着枯瘦的太阳,用一把差不多掉光了齿的篦子,悉心地梳着头发,一下,一下。白头发落满了衣襟,她一根根捡起,整理成一把,塞进墙缝。人们说,张王太太啊,还命牢。张王太太也常说,像我这样的人,天爷咋不收呢,活着,一个人,也是遭孽,还不如死了,早点脱身了。张王太太常给人说,老天爷是不是把我忘了,不收我了。听的人说,你老人家,胡上心啥呢。便走了。留下了捏着一把白发的张王太太。

或许老天爷真把她老人家忘了,她就这样孤零零病歪歪的活了好多年,又好多年。

又是年底了,天开始冷透心。巷道里,野风扫着枯萎的梧桐叶,扫来扫去。张王太太缩在她烂棉絮一般的被子里,昏昏沉沉地睡着。寒冷灌进屋里,把屋子塞满了,像个水桶。张王太太冷惯了,窝在棉絮里,半截半截想着这急匆匆的一辈子,也就不冷了。她不生火,要买煤,煤费钱。也不用电热毯,费电,加上也不会用,怕着火。

年底,各级领导就开始慰问了。老惯例,一堆人,提着米面油,挤进屋,递个钱,握个手,照个像,摄个影,就散了。以前,困难户是怎么安排的,张王太太不知道。今年,人家把她定下了。定下就定下,送点东西,好事情。想来想去,政府还是好,除了发低保,还慰问。像她,放在旧社会,男人死得早,那可不得了,早饿死几遍了。

社区的干部来了好几趟,为了迎接领导慰问费了不少苦心,花了一堆心思。领导来之前,得把张王太太的屋子收拾得有个样子,要不这破破烂烂的地方,领导一看,会批评的,说你们这社保工作是咋做的,那就不得了了。社区的干部给张王太太说,今年慰问的可不是一般的领导,是个大领导,大得很。张王太太听了几遍,也没听清是个啥领导,有多大,她也没搞明白,反正大得了不得。大就大吧,反正不吃人,况且还是来看她的。社区的人说,老太太,领导来了,问啥,就光点头,说好就行了。张王太太嗫嚅着没有牙齿的嘴巴,含糊不清地说,好,好。

社区的干部先是把她的屋子彻底打扫了一遍。她坐在床上,两只手袖在一起,腿上卷着棉絮,望一阵窗外稀稀拉拉的雪沫子,又看看给她扫屋顶灰尘的干部。觉得好像坐在别人家里一样,不自在。干部们从顶子的灰,到床上的杂物,再到地上的垃圾,还有满是油垢的锅碗,统统给她收拾了。近十年,她都没怎么收拾过这屋子,反正一个人,推死日子,推过一天是一天,还哪有心思收拾,连认真洗一次脸的心思都扳指头数不来几次。

干完活,临走时,一个小伙从她床底下的一堆棉花里掏出了一窝老鼠儿子。六只,没有毛,指头大,红兮兮,蠕动着。两个姑娘一看捂着嘴,跑了。小伙用铲子端到屋外,一只只拍死了。小伙笑着说,张王太太,我把你的邻居打死了,你不怪我吧。张王太太嘴搭在窗户上说,打死好,打死就不跟我抢着吃了。

晚上,下起了雪。

巷子里安静极了,喧嚣收敛殆尽,除了偶尔一两声狗叫,就是落雪的声音。雪拍打着雪,雪落在牛毛毡的屋顶上,沙沙地响成一片。

张王太太躺着,听着雪声,似乎回到了从前。那时,她跟丈夫在一起,给公社割麦子,大块大块的麦田,阳光泼下来,金黄金黄的。风吹麦浪,一片麦香。他们戴着新草帽,镰刀锋利,一镰下去,麦穗翻着跟头,落入怀抱。远处,是碧绿的豌豆,像一根飘带,挂在南方。豌豆饱满,野鸡飞来,蹲在地里,剥着吃豆。社员们唱着样板戏,红旗招展,人欢马叫。那个下午,天是那么蓝,五朵白云朝东而去,她和丈夫割了五百捆麦子,公社的书记在喇叭里表扬他们两口子……

张王太太做梦了。近来,她总是梦见二十来岁时的光景,梦见那个激情燃烧的岁月。她好想去那边——阴间,看看那个狠心留下她再也不管的丈夫,过得咋样,有没有吃穿,衣服脏了咋洗,裤子扯了咋补,胃疼了吃啥药。这么想着时,偏偏就死不了。她常说,死不下场,才是难事情。

她这么胡思乱想时,有人敲门。她披着棉袄,开门,是社区干部。给她抱着两片新被,两件棉衣,两个水壶,还有一堆别的东西。社区干部说,明天上午十点半,领导就来慰问了,你也不要紧张,来就是看看你,你是我们辖区的五保户,领导来给你送温暖,送爱心,还有十来天,就是小年,顺便给你拜个早年。张王太太连连点头,说,好好,麻烦领导,麻烦领导,感谢政府,感谢,我有吃有喝,感谢,麻烦。社区干部拍着她瘦骨嶙峋的手背说,说得好,明天这样说就行了。他们把东西摆好,就走了。临走时,嘱咐她说,今晚就把新被子盖上。

张王太太听着社区的人踩着雪,咯吱咯吱声渐渐远了。大块大块的雪落着,倒是没有了声息,染布巷似乎屏住呼吸睡着了。

张王太太伸着手,一遍遍摸着被子,被子那么绵软,光滑,像摸到了白鹅的羽毛上,还散着微微的热气。被面上,大朵大朵的玫瑰,宛若昏暗的灯光下晃动的一盆水。好多年了,张王太太都没有盖过一片新被子,甚至连一张新被面都舍不得扯,一直凑活着,凑活着,过了好多年,好多年。今晚,突然有了两床新被子,她想都没想过的新被子,她想起死去的丈夫,再也没有机会盖这么好的被子了,那个短命鬼,就没个享福的命。或许是激动,也或许是伤心,她早已枯干的眼睛,竟然落下了眼泪。

彻夜,张王太太都没有打开新被子盖上,她舍不得,她仅仅用纤瘦的胳膊抱着,睡了一觉。这一夜,她无比温暖。

第二天,雪落了满地,厚厚一层,能淹没脚面。雪把所有漂浮的东西压下来,盖住了,空气明净,只有寒冷,四处闯荡。

天麻麻亮,社区干部又来了,叫了匠人,替张王太太换了窗户,这次,是玻璃的,还安了窗帘。门上也挂了门帘,棉的,很厚,一看就沉甸甸的。有了门帘,屋里一下严实了,野风也蹿不进来了。张王太太坐在被窝里,看着被白雪映亮的玻璃窗户,那么洁净,比糊了一层油垢和灰尘的塑料纸,亮清多了。再看看被子,水壶,新棉衣。这突如其来的一切,让她有点陌生,有点心慌,有点欣喜。看着看着,她隐隐觉得好日子才刚开头,享福的生活似乎还在后面,她活到个一百岁,都没问题。好死不如赖活着,她常念叨死,这会倒不想死了,还是活着好。她想起社区干部昨晚交待的话,脱掉穿了好些年成的衣裳,像蜕皮一样,脱了一身汗。然后,换上了新棉衣,感觉一下臃肿了许多,也笨拙了很多,不过到底是比她的破棉袄暖和。她用手一遍遍摸着棉衣,借着窗外的光,看看衣服的针脚,料子,颜色。她深深叹了一口气,自言自语道,还是新衣服好啊。

从昨晚过来,她的咳嗽似乎也轻了,以往,咳起来,能把心颠出来。昨晚,只是稀稀拉拉的咳了几声。

九点,办事处、社区的领导一涌而来,在张王太太的屋子扫视了一番,议论了一番,觉得再没有问题,就走了。

九点半,办事处领导过来做最后一次查看。他又安顿了一阵张王太太,领导来时,就说好和感谢,其余的闲话,就不要说了,有人会替你回答,听清了没,老人家?张王太太点着头,表示记牢了。她虽上了年纪,记性多少还有一点,何况这事,记不住也得记住了。最后临出门时说,领导问这些吃的穿的,就说,是刚入冬时,就送过来了。张老太太知道这是骗人,可说什么好呢,人家咋安排就咋来,上面领导检查完,屁股一拍,走人,再也不来,地方上的,随时要照面,一点不能得罪,再说,几个低保钱,就在人家手里捏着呢,说不发就不发了,自己还敢乱说。她可是经历了一辈子事的人了,把啥还想不通透。再说,人家送来的东西也实在够多了,她也很知足了。

张王太太坐在床上,像个听话的孩子。窗外的光在她满脸的皱纹里,水流一样,缓缓游走。她本是不很紧张的,经这么三番五次的来人拾掇屋子,并一次又一次的安顿,倒让她有些紧张,毕竟这么大的阵势,活了一辈人,还是第一次经见。还好,她没有心脏病,否则,早翻倒了。因为紧张,她浑身有点抖。

刚要出门的办事处领导一看浑身抖动的张王太太,拍了一巴掌脑门,说,咋求搞着呢,忘了一件大事,缺个煤炉子。要是上级领导来一看,这么冷的天,外面的雪两尺厚,给老人家没个炉子,轻则挨批,重则弄个免职,那就闯了天大的祸。他立马给干部打电话,让搞一个煤炉过来,最好是旧的,这样领导就不怀疑了。

还有半个钟头了,时间紧迫。新的好买,旧的难寻。干部们在办事处和社区找遍了,没个空闲炉子。打电话告知领导,领导劈头盖脸一顿臭骂,连个煤炉都找不下,还当什么狗屁干部,不会在自己家里找找嘛。终于有一户干部家仓库里塞着一只废弃的煤炉。于是,一路人火急火燎赶去拉,一路人准备煤和干柴。

煤炉来不及拉回去放下慢慢生了。煤炉架在电三轮上,三轮跑着,一堆人蹲在车兜里,手忙脚乱地生着炉子。一路上,电三轮扯出了一根灰白的长长的烟,扯进了南关的巷子。领导下了死命令,一定要在大领导慰问之前,把炉子生好。巷道窄小,车进不去,没办法,只好放在巷子口抬。四个干部抓着四个角一边哼哧哼哧跑,后面的干部拿着铁簸箕哼哧哼哧追着扇。路上,雪扫过了,有些地方是青冰,有些,是刚倒过的洗脸水,冒着热气。干部们跑的东倒西歪,摇来摆去,雪渣溅了一身。一股浓烈的煤油味混合着干柴味,夹杂着受潮煤块的烟味,在巷道里又扯出了一条灰绸缎,飘荡起来,飘着飘着,散开了,钻进了两侧院子,呛出了一片枪声一般的咳嗽。

进屋时,煤炉基本着了,稚嫩的火苗在炉膛里蹦跶着。

摆好煤炉后,为了不露馅,干部们立马撤了。

张王太太换了一条很少穿的藏蓝新布裤,然后吃力的爬上床,把新展展的被子铺开,盖在腿上,又把衣服拉链和纽扣整理好。或许是盖得厚,或许是生了煤火,也或许是兴奋和紧张。都有吧,这一辈子快下场了,她还没见过大领导啥样子呢,她想了半天,还是想不出个眉眼来。她掏出枕头底下压的一块小圆镜,镜子不是用来照的,是以前,她老爱做噩梦,压枕头下,辟邪的。她用一只颤巍巍的手举着镜子,一只手整理好领口,又蘸着唾沫把鬓角撅起的头发抿了下去。看着镜子里穿戴体面的自己,她都有些不认识自己了。她想,下次这么收拾自己,穿这么好,应该是死了穿寿衣时吧。

十点,雪沫子又开始没眉没眼的飘了,天上,铺着一张厚实的黑云,大雪似乎又要来了。一簇白色的鸟,掠过窗口,扑棱棱的声音被玻璃滤掉了。张王太太静静地坐着,等着领导来慰问。她心里慢慢平静了下来,像被风吹得晃晃悠悠的一片雪,此刻,落到了地上。

屋子很严实,很暖和,外面的冷气丝毫挤不进来。煤火渐渐旺了起来,火苗偶尔在炉口探一下头,用好奇的眼神,扫视着屋里。

半个小时过去了。

十点半,很准时。大领导出现了,他的身边簇拥着各种各样的小领导们,陪着媚笑,哈着腰,献着殷勤,夸夸其谈着各自的政绩。摄像、照相的记者在前面不停地拍着,像苍蝇绕着馒头转一样。提米的,拎油的,抱面的,胳膊弯里别着挂历的,跟在后面,屁颠屁颠。他们轰隆隆朝张王太太的屋里开过来,声势浩大,气势恢宏。踩得地上一片狼藉,搅得雪花胡乱飞扬。

有人弓着腰,替大领导揭开门帘,一股热气迎面而来,糊在脸上。紧接着,浓烈刺鼻的煤烟味汹涌袭来,能打断人的气。没有烟筒的煤炉,在接口处,升腾着灰白的煤烟。整个屋子,一片朦胧。

床上,张王太太一颗雪白的头栽在被窝里,像一只鹅,静静的,把头塞进翅膀下,取暖。

雪又下大了。大雪拥堵了老城南关的每一条巷子。

已有0人发表了评论