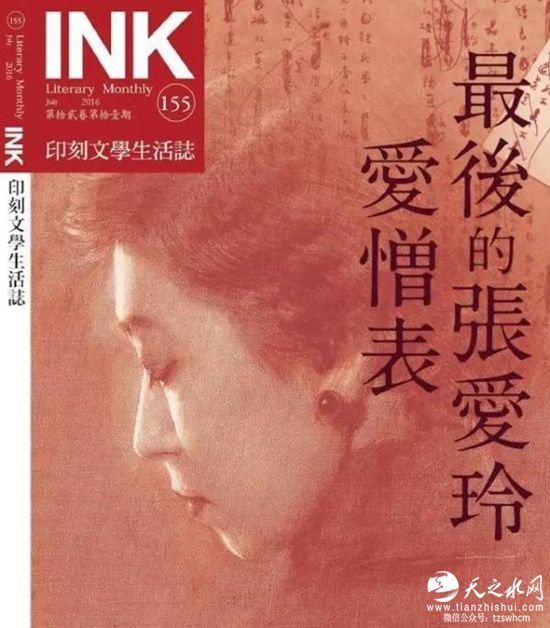

1 《爱憎表》于台湾《印刻文学生活志》发表。

1 《爱憎表》于台湾《印刻文学生活志》发表。  1 上世纪40年代,张爱玲(左)与李香兰(右)在上海合影。

1 上世纪40年代,张爱玲(左)与李香兰(右)在上海合影。  1 张爱玲《爱憎表》手稿。台湾旺报 图

1 张爱玲《爱憎表》手稿。台湾旺报 图

1937年张爱玲在圣玛利亚女校毕业时收到一份老师布置的调查表,在这个“学生活动记录,关于高三”调查栏上,就“最喜欢吃、最喜欢、最怕……”等六个项目各以一句话作答。这里的6道问答是她留给这个学校最后的印记,同年登在了校刊《凤藻》上。

1990年,70岁的张爱玲在报纸上看到华东师范大学学者陈子善发表《雏凤新声——新发现的张爱玲少作》一文,提到张爱玲高中时的这份问卷,由此与50余年前的6道问答契阔相逢——最喜欢什么?最怕什么?最恨什么?张爱玲写信给好友宋淇、邝文美夫妇,将这份调查表称为“爱憎表”,打算就此写一篇散文,可惜她最终没有写完。

近日,由张爱玲遗产继承人宋以朗提供、文学评论家冯睎乾整理的《爱憎表》在“张爱玲诞辰95周年纪念”学术研讨会上发表,并在台湾《印刻文学生活志》全文刊登,与读者相见。

怎么会发现这份调查卷?华东师范大学教授陈子善对早报记者表示,在圣玛利亚校刊“学生活动记录,关于高三”专栏上发现了“一碗什锦豆瓣汤”,是搜索张爱玲早期散文所得的意外惊喜。

“张爱玲与她的同学们一共交了35份调查卷,她是这样填写的——豆瓣:张爱玲;最喜欢吃:叉烧炒饭;最喜欢:爱德华八世;最怕:死;最恨:一个有天才的女人忽然结婚;常常挂在嘴上的是:‘我又忘啦!’;拿手好戏是:绘画。”

遍览过其他同学调查表的陈子善称,“相比张爱玲,其他人的回答都是很幼稚的,明显看得出张爱玲的早熟、考虑多。能够理解的是,圣玛利亚女校是教会学校,在那儿上课的女孩子家庭条件很优渥,怎么会想到死呢?但张爱玲家里有变故的,尤其父母的关系让她有压力,因此在被问到最怕什么事时会想到死。”

这份调查表中前四个问题张爱玲后来在文章里曾有解释,比如喜欢爱德华八世是因为当时铺天盖地对他不爱江山爱美人的传闻,而张爱玲在给宋淇的信中亦表示:“填的最喜欢爱德华八世,需要解释是因为辛普森夫人与我母亲同是离婚妇。”

上世纪90年代初,张爱玲在编《对照记》,打算写篇散文《填过一张爱憎表》收为附录。陈子善推测张爱玲之所以看到他的文章后会写《爱憎表》,是因为这些问答时隔太久,恐怕有些少女时期的回答连她本人都感到陌生不再认可,未免被误读索性亲自写。本预计单篇的散文,最后不料两个月间越写越多,光现存残稿已达2万多字,冯睎乾整理成文章,保存下来的草稿写在26页纸上,没有编序,只涉及《爱憎表》中“最怕死”“最恨有天才的女孩忽然结婚”“最喜欢爱德华八世”三个题目。

张爱玲一生最后十多年里,只写成了《对照记》和几篇散文,再有就是将《海上花列传》译成英文,《爱憎表》就属于这一时期的作品。这篇文章本拟作为《对照记》的附录,内容上应该是补充的关系,张爱玲自己在给邝文美及宋淇的信中说:“把《小团圆》内有些早年材料用进去,与照片无关。”

《爱憎表》对研究张爱玲来说有哪些增进的价值?冯睎乾提到了四点:《爱憎表》本身的文学价值;张爱玲的写作过程;传记价值;《爱憎表》与张爱玲其他作品的关系。

而陈子善则认为相对《爱憎表》,“豆瓣汤”则给他更多惊喜,当被问到拿手好戏时张爱玲答的不是写作而是绘画。他表示,张爱玲当年不但有文字的才能,她还有画画的才能,只不过画画的才能没有进一步发展,如果进一步发展的话就是个女画家。即便这样,她的绘画才能也已略微表现出来了,比如说《流言》的插图全都是她画的,都是漫画,很生动。另外张爱玲还设计自己著作的封面,《传奇》的封面是她自己设计的,《红楼梦魇》封面也是她自己设计的。

张爱玲研究者、作家止庵表示,他七年前听宋以朗说到“爱憎表”时还以为是张表,现在知道是篇文章。这些文章其实是张爱玲记录在纸片上的一些文字片段,严格意义上应称之为草稿,手稿字迹模糊难辨且杂乱难以整理,有些事还写了不止一遍,由此可知她写作力求尽善尽美。止庵介绍晚期张爱玲喜用段式的写作方法,《重访边城》后半段就是这么写的,手稿也非常乱。

在止庵看来,“自己”对张爱玲来说是个重要的题目,“早在1940年代她就写过《私语》《烬余录》,50年代用英文写《雷峰塔》《易经》,70年代又写了《小团圆》,以后又有《对照记》,这些都有她的家族和她的经历的影子,虽然有的是小说,有的是散文。尤其是后期,她很喜欢写自己的事情。到了晚年,张爱玲更逐渐退到内心里去了。”

近年来张爱玲“遗作”常有面市,止庵表示所谓张爱玲的遗作,可以分为几类:“一是完成了的,稿件‘齐清定’,只须交付印行:《同学少年都不贱》《小团圆》;二也是完成了的,但没有抄录清楚,需要稍加整理:《重访边城》;三是英文作品,需要翻译,完成的有《雷峰塔》和《易经》,未完成的有《少帅》;四是未完成的草稿:《爱憎表》,类似的还有我在宋先生处见到的一盒子用中文或英文写了一句话或一段话的纸片,这个还不知道如何整理。”

《爱憎表》节选

转世投胎靠评分

但是当时她那一席话却起了个副作用,使我想到死亡。那时候我们住白粉壁上镶乌木大方格的光顶洋房,我姑姑说“算是英国农舍式”。有个英国风的自由派后园,草地没修剪,正中一条红砖小径,小三角石块沿边,道旁种了些圆墩墩的矮树,也许有玫瑰,没看见开过花。每天黄昏我总是一个人仿照流行的《葡萄仙子》载歌载舞,沿着小径跳过去,时而伸手抚摸矮树,轻声唱着:

“一天又过去了。离坟墓又近一天了。”

无腔无调,除了新文艺腔。虽是“强说愁”,却也有几分怅惘。父母离婚后,我们搬过两次家,却还是天津带来的那些家具。我十三岁的时候独自坐在皮面镶铜边的方桌旁,在老洋房阴暗的餐室里看小说。不吃饭的时候餐室里最清静无人。这时候我确实认真苦思过死亡这件事。死就是什么都没有了。这世界照常运行,不过我没分了。真能转世投胎固然好。我设法想象这座大房子底下有个地窖,阴间的一个闲衙门。有书记录事不惮烦地记下我的一言一行,善念恶念厚厚一叠账簿,我死后评分发配,投生贫家富家,男身女身,还是做牛做马,做猪狗。义犬救主还可以受奖,来世赏还人身,猪羊就没有表现的机会了,只好永远沉沦在畜生道里。

我当然不会为非作歹,却也不要太好了,死后玉皇大帝降阶相迎,从此跳出轮回,在天宫里做过女官,随班上朝。只有生生世世历经人间一切,才能够满足我对生命无餍的欲望。

岁数即是身份证

小时候人一见面总是问:“几岁啦?”答“六岁”,“七岁”。岁数就是你的标志与身份证。老了又是这样,人见面就问“多大年纪啦?”答“七十六了”,有点不好意思地等着听赞叹。没死已经失去了当年的形貌个性,一切资以辨认的特征,岁数成为唯一的标签。但是这数目等于一小笔存款,稳定成长,而一到八十岁就会身价倍增。一辈子的一点可怜的功绩已经在悠长的岁月中被遗忘,就也安于沦为一个数字,一个号码,像囚犯一样。在生命的两端,一个人就是他的岁数。但是我十七岁那年因为接连经过了些重大打击,已经又退化到童年,岁数就是一切的时候。我十七岁,是我唯一没疑问的值得自矜的一个优点。一只反戴着的戒指,钻石朝里,没人看得见,可惜钻石是一小块冰,在慢慢地溶化。过了十七就十八,还能年年十八岁?

所以我一听见“才十七岁”就以为是说我。随即明白过来,隔壁房间死了人,抬出去了,清理房间。是个十七岁的女孩子。在那一色灰白的房间里,黎明灰色的光特别昏暗得奇怪,像深海底,另一个世界。我不知道是我死了自己不知道,还是她替我死了。

已有0人发表了评论