中央人民广播电台岁末特别奉献《致正在消逝的文化印记》,以人文视角呈现文化流变,以“广播纪录片”的形式雕刻文化印记。方言承载着一方水土的文化基因,岁月流转,熟悉的俚语却正在改变。让我们一起,找回故乡的声音,续写缕缕乡愁。

当“摇啊摇,摇到外婆桥,外婆对我咪咪笑……”的童谣夹着弄堂里“坏阳伞修伐?坏套鞋修伐?”的叫卖声响起,你知道,这里,就是上海。

她有张爱玲心中活色生香的老宅,也有王安忆笔下“流言传得飞快”的弄堂。她既现代又传统,既摩登又市井。

每个城市都有自己独特的表达。在上海,这口纯正的吴侬软语,不紧不慢,柔柔糯糯,被人们称作“腔调”。

曾几何时,这“腔调”,对于小金这样的本地人来说,从一个字的发音上,就能敏感地知道你是否属于这座城市。“满大街没有太多的人说外地话。你不学上海话,首先购物会有问题。售货员都听得懂普通话的,但他一听你说,就觉得‘侬是外地人’。”

怀揣各种梦想涌入这座城市的人,越来越多,到了2014年,每五个常住人口中就有两位是外来的。

在潮涌的南腔北调中,上海的学校、机关、服务业,出现了“推普员”。音乐人王昊给自己起了个艺名,叫“王厂长”,上小学时,他就是班里的“推普员”。

他清楚地记得,那时候看到同学之间在用上海话讲话,就会跑过去说:“诶,同学,不行哦,学校里不能讲上海话,要讲普通话,你知道吗?要讲普通话!扣分,扣分!两个人都扣分!”

上海“腔调”的淡去,令上海滑稽戏演员王汝刚心塞地发现,台下的观众和他一样越来越老,越来越少……“看下去的都是白头发,从白头发看到连白头发也没有了。剧场出现一块一块空座儿,就像一座墙,外面的石灰慢慢地脱落,露出了它的本体——座位。”

不止观众变老、变少,连演员也难找。沪剧演员马莉莉演了50多年沪剧,她怎么也没想到,从娘胎里带出来的家乡话,今天却被年轻演员“当外语来学”,最直接的问题就是,招不到人了。

“我们沪剧从来不到外地去招生的,但是现在外来的子女都要了。最滑稽的,老师上课教的上海话会说,但生活中突然和他说一句上海话——‘老师没教过’!”说到这里,马莉莉有些惆怅,“你知道吧,地方语言形成了地方戏,它的地方语言就是乡音哪!”

许多土生土长的上海人渐渐发现,随着城市被高楼大厦不断翻新,原来熟悉的城市“腔调”,也悄然模糊了地域的边界。

马莉莉的先生一度“成了外地人”,“我先生到南京路去买东西,他普通话不太会说,比划了半天,服务员和他说,‘你说普通话,我没听懂’,我先生说,‘我变外地人了’!”

王汝刚的女儿则把爷爷奶奶的上海话“带”成了普通话,“爷爷奶奶去接孩子,‘囡囡啊,学堂里好吗?’。小孩回答,‘爷爷奶奶,我在学校很好。’‘侬中午吃了什么啊?’‘我今天中午吃的是红烧大排。’‘你要多吃点哦!’慢慢地,爷爷奶奶也说起了普通话。孩子把爷爷奶奶带过去了。”

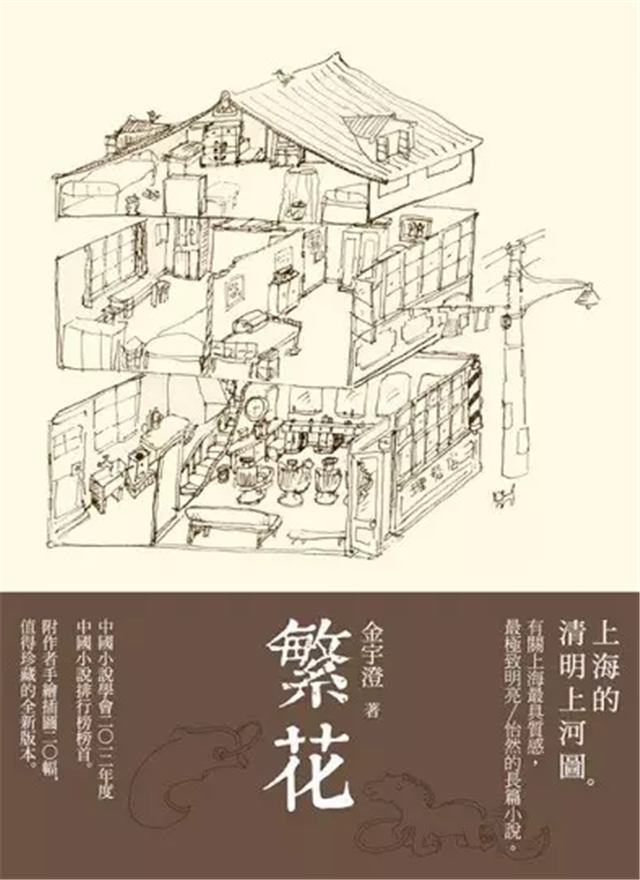

那些记忆里儿时的乡音俚语,如今被挤进了尚待拆迁的几条弄堂,留在怀旧的人心里。文学编辑金宇澄用从小熟悉的上海话在网上写下上海的市井故事,这部上海方言小说《繁花》为他赢得了“茅盾文学奖”。

“方言就像一条河流,它每天都在变,但生命力非常强。而文学的其中一个功能,就是把时间、语言、人物固定下来,我们过了很多年看,‘噢,原来当时是这样的’。”

也许可以这样理解金宇澄所做的事情,这相当于把语言这条河流选取了一个横断面,让人们看到当下的上海话、上海人。“如果你是上海人,心里是用上海话念完这本书的;普通话读者肯定不知道上海话的味道,但仍可以完全读完。”

在上海田子坊附近的一家音乐吧里,王昊,也就是“王厂长”,正和他的小伙伴们为12月初即将举行的音乐脱口秀紧张排练。

“有一个老头,住在上头,跑到下头,看看钟头,看到时间不对头,拿个篮头,去买馒头,看到别人排在前头自己排在后头,把别人推到后头自己排在前头,结果买了两坨‘无厘头’……”王昊说,这样一首老上海的民谣,也可以把做得很嘻哈、很时尚。

这是一个人们眼里地地道道的时尚青年:他爱赛车、爱拳击、唱摇滚。王昊一直试图用现代音乐形式,结合上海本土方言,来表达属于他们这一代青年的情感和生活,上海腔调就活在他的梦想中、音乐里,从未远去。

“我们上海人的上海话,是蛮‘爽’的,它不做作。”

“‘嗲’,它的语气很嗲,还有就是味道。”

“‘活’,它的用词很活。”

“上海话,就一个字‘灵’,灵气的灵。我们讲颜色,红,血血红;白,雪雪白;黑,么赤黑;绿,碧碧绿;黄,蜡蜡黄……”

正文已结束,您可以按alt+4进行评论

已有0人发表了评论